ChatGPTやCopilotは“使える”?AIコーディングツール5選と実装例まとめ

「このまま手作業でコーディングを続けていていいのか──」

最近、SNSや技術メディアで「AIがコードを書く時代」「プログラマー不要論」といった言葉を見かけ、モヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか。特に、ChatGPTやGitHub Copilotといった生成AIツールの登場で、「このまま人間が書き続ける必要があるのか?」「自分の仕事はどうなるのか?」といった不安を感じているエンジニアも少なくありません。

実は、“AIコーディング”は単なる未来の話ではなく、いま私たちの現場で向き合うべき現実です。業務でAIツールの導入を検討する現場も増えています。

本記事では、Webアプリ開発の現場で活用が進んでいるAIコーディングツールを5つ厳選して紹介します。ChatGPTやCopilotを中心に、それぞれの特徴と、どの工程で“使える”のかを実例を交えて解説。SES現場で日々業務に追われる実務エンジニアが、これからのキャリアを考える上でも役立つ視点を盛り込みました。一緒にモヤモヤを解消していきましょう。

(Copilotの導入や活用法については『GitHub CopilotでAIコード補完!導入手順と効率化メリット徹底解説』をご参照ください)

AIコーディングとは?現場エンジニアに必要な前提知識

ChatGPTやGitHub Copilotの仕組み

ChatGPTやGitHub Copilotは、OpenAIの大規模言語モデル(LLM)をベースに、プログラミング文脈に最適化された出力を行うツールです。

-

ChatGPT:自然言語ベースで「〇〇を実装するコードを書いて」といった指示に応答。複数言語・タスクに対応できる柔軟性が強み。

-

GitHub Copilot:VS CodeなどのIDEに組み込むことで、リアルタイムでコード補完や自動生成を行う。JavaScriptやPythonに強い。

両者は「人間の指示(プロンプト)」をもとに、文脈に沿ったコードを自動生成します。

用語解説:

LLM(大規模言語モデル):大量の文章データを学習して、人間の言葉を理解・生成するモデル。コーディング文脈では仕様やサンプルからコード候補を生成します。

ChatGPT:対話型インターフェースで自然言語の指示に応答するサービス。多目的で柔軟な出力が得られます。

GitHub Copilot:IDE(統合開発環境)に統合して使うコード補完ツール。編集中の文脈に沿って候補を提示します。

IDE(Integrated Development Environment):コード編集、デバッグ、補完など開発作業を支援する統合ツール(例:VS Code)。

どの言語・工程で活用されているか(業務別マップ)

.jpg)

AIコーディングで何が自動化できる?できない?

業務フロー別 自動化の実態(要件定義/実装/テスト/レビュー)

AIが特に効果を発揮するのは“構造化された処理”が多い領域です。たとえば以下のような場面では高精度な自動化が期待できます。

-

REST APIのエンドポイント生成(Spring Boot)

-

DBアクセス用のJPAメソッド自動生成

-

単体テストコード(JUnit)の雛形作成

用語解説:

REST API:Web上で機能やデータをやり取りするための設計規約。HTTPのGET/POST等を使ってリソースを操作します。

Spring Boot:JavaでWebアプリやAPIを素早く作るためのフレームワーク。設定を簡素化して生産性を高めます。

JPA(Java Persistence API):Javaアプリでデータベースの操作をオブジェクトとして扱える規約。ORMツールの共通APIです。

JUnit:Java向けの単体テストフレームワーク。関数やクラス単位で動作確認を自動化できます。

一方で、“設計意図”や“ビジネスロジック”が複雑に絡む領域では、現状、人間の判断が不可欠です。

実装支援はどこまで任せられる?

例:Spring Bootでユーザー一覧を返すエンドポイント(ChatGPT生成)

@GetMapping("/users")

public List<User> getUsers() {

return userRepository.findAll();

}このような基本的なパターンはChatGPTでも十分カバー可能。ただし、エラーハンドリングやセキュリティ制御まで自動で正しく実装されるケースは少なく、レビュー・修正が前提です。

SES常駐エンジニアの現場でAIは使えるのか?

自社開発とSESで違う「裁量」と「適用範囲」

自社開発の現場では、技術選定やツール導入の裁量が大きく、AIの活用も柔軟に行えます。一方、SES現場ではセキュリティポリシーや社内規定の制約により、外部AIツールの利用が制限されているケースも少なくありません。

用語解説:SES(システムエンジニアリングサービス)

クライアント先に技術者を常駐させ、契約に基づいて技術提供を行う形態。契約や情報管理のルールが厳しい現場が多い点が特徴です。

(SESの業務フローや必要スキルの解説については『SESエンジニアとは?4ステップで業務フロー&スキル完全ガイド』をご参照ください)

とはいえ、「プロンプト設計」「レビュー支援」「補助的な実装」の用途で個人PC上や事前に許可された開発環境で使う事例は徐々に増えています。

注意:外部の生成AIサービスにプロジェクト固有の情報(ソースの一部、設計書、APIキー、顧客データ等)を送信すると情報漏洩や第三者による蓄積・学習のリスクがあります。社内ポリシーに従い、機密情報は除外・匿名化し、許可された環境のみで利用してください。

AIを使うには“プロンプトを設計できる力”が必要

単に「コードを書いて」と依頼するだけでは、思ったような出力は得られません。たとえば、以下のようなプロンプトを意識する必要があります。

Spring Bootで「/users」にGETアクセスしたとき、User一覧をJSONで返すControllerクラスを作成してください。

-

目的(何をしたいか)

-

技術(Spring Boot)

-

要求仕様(エンドポイント、形式)

このように、的確な指示を与える=プロンプトスキルが問われる時代です。

(プロンプト設計の実践的な改善手法については『AIプロンプト改善術|効率化と成功の秘訣』をご参照ください)

用語解説:プロンプト

AIに与える指示文のこと。目的・前提・出力形式(例:コード言語・API仕様)を明確にすると、期待した応答が得られやすくなります。

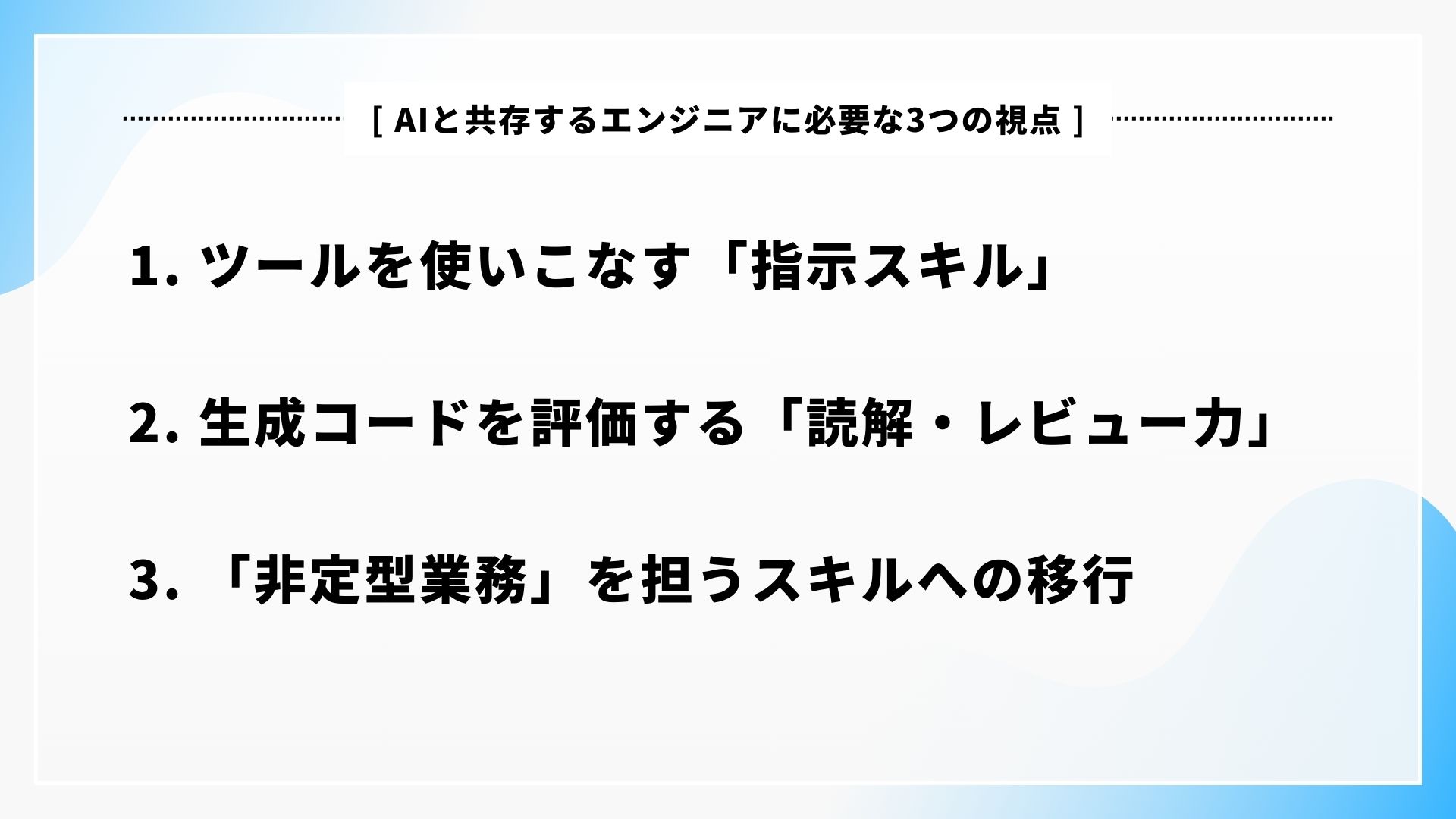

AIと共存するエンジニアに必要な3つの視点

1. ツールを使いこなす「指示スキル」

単に使うだけでなく、「どのように使えば効果的か」を考えられる視点が重要です。

-

曖昧な指示 → 誤出力を生む

-

詳細な仕様を伝える → 再現性あるコードに

2. 生成コードを評価する「読解・レビュー力」

AIが生成したコードは、正しいとは限らない。むしろ、構文エラーやセキュリティ上の穴が含まれることもあるため、レビュー・修正力が求められます。

3. 「非定型業務」を担うスキルへの移行

AIは定型処理には強いが、要件調整・設計・複数人での仕様すり合わせなど“人間ならではの非定型作業”には弱い。こうした領域での強みを育てることが、今後「AIと差別化されたエンジニア」になる鍵となります。

AI時代に「選ばれるエンジニア」になるために今すべきこと

生成AIを活用するスモールステップ(今日からできること)

-

ChatGPTに既存コードのレビューを依頼してみる

-

普段の作業をプロンプト形式に置き換えてみる

-

Copilotで日々の実装を“半自動”にしてみる

いずれも数分で試せることばかりですが、思考習慣が変わります。

キャリア選択の観点(内製開発 × 裁量 × 生産性)

AIを活かす環境に移りたい場合、「技術選定ができる立場か」「生成AIの活用が推奨されているか」は今後の重要指標。「AIに置き換えられないポジション」ではなく「AIを武器に成果を出せるポジション」を目指すことが肝要です。

まとめ|AIは脅威ではなく「加速装置」になる

AIコーディングは、確かに“脅威”として語られる場面もあります。しかし実際は、「的確に使いこなせば、作業を高速化し、自分の思考に集中できる環境をつくるツール」です。

大切なのは、「使われる人」になるのではなく「使いこなす人」になること。

今この瞬間にすべてをAIに置き換える必要はありません。まずはChatGPTやCopilotを“試してみる”ことから始めてみてください。エンジニアとしての市場価値を高める鍵は、私たちの中にあります。