目次

-

1. はじめに

-

2. 生成AIの活用と課題

-

3. これからの教育と生成AI

-

4. おわりに

はじめに

近年、生成AIの進化が目覚ましく、ビジネスやクリエイティブ領域、さらには学術研究といったさまざまな分野でその活用が進んでいます。

この技術の波は教育現場にも及び、子どもたちの学び方や思考のプロセスに新たな変化をもたらしつつあります。

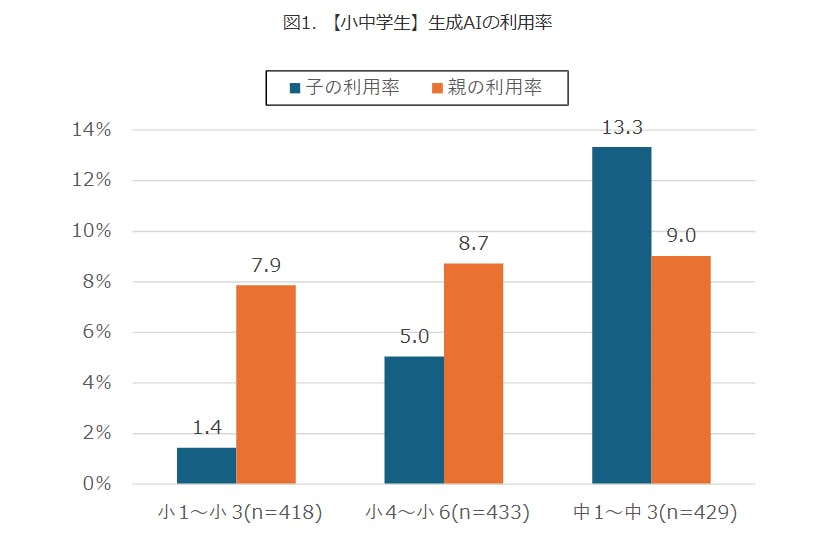

モバイル社会研究所が発表した最新の調査によれば、現在、中学生の13.3%が生成AIを活用していることが明らかになっています。

この数字だけを見ると、まだ十分に広がっているとは言い難いかもしれません。

しかし、教育におけるAI活用の未来について考えるうえで、非常に興味深いデータであることは確かです。

その上で、特に注目すべきは、子どもたちの生成AI利用率が親世代を上回っている点です。

デジタルネイティブとして育った世代は、新しい技術に対して柔軟に対応し、それを学習や創作活動に積極的に活用する傾向が見受けられます。

これからの教育において、AIはもはや一過性の流行ではなく、不可欠な要素となっていくと考えられます。

出典:リンク

生成AIの活用と課題

現在、子どもたちは様々な場面で生成AIを活用しています。

宿題やレポート作成の際には、AIを使って文章のアイデアを整理したり、新たな視点を得たりしています。

また、プログラミング学習においては、AIがエラー修正やコード作成の支援を行い、英語や数学などの学習では、分からない問題をAIに質問し、解説を求めることが一般的になりつつあります。

そのほかにも、イラストの参考画像を生成したり、物語のアイデアを練ったり、動画編集や音楽制作などのクリエイティブな作業にもAIが積極的に活用され、これまでにない形での表現が生まれています。

しかし、AIの活用には注意が必要です。

AIに頼りすぎることで、自分で考える機会が減少し、その結果として創造力や論理的思考力が育たない可能性があります。

さらに、AIが提供する情報が必ずしも正確であるとは限らず、その情報に基づいて誤った知識を習得してしまうリスクも考えられます。

このようなリスクを回避するためには、AIが示す情報を鵜呑みにせず、その内容をしっかりと確認する姿勢が求められます。

また、生成AIを使った創作物に関しては、著作権問題や個人情報の流出といった問題も存在します。

これらの課題に対処するためには、情報の真偽を見極める力や、AIの限界を理解し、それに基づいてどのようにAIを活用するべきかを考える能力が求められます。

AIをただの便利なツールとして使用するのではなく、子どもたちが主体的に考えながら、適切にAIを使いこなせるよう指導していくことが重要です。

これからの教育と生成AI

教育現場では、生成AIをどのように取り入れるかについての試行錯誤が続いています。

実際、一部の学校ではAIを用いた授業が始まっており、探究型学習や個別最適化学習など、これまでにない新しい学びのスタイルが広がりつつあります。

AIを活用することで、生徒一人ひとりに最適な学習を提供できる可能性があります。

たとえば、AIは学習履歴を分析し、各生徒の理解度に応じた問題を出題することができ、これにより、苦手な分野を克服するサポートが可能になります。

また、AIを活用した対話型学習では、生徒が自ら問題解決に取り組む中で、思考力や論理的推論力を養うことができるため、単なる知識の吸収だけでなく、実践的な能力も身につけられます。

このような学習方法は、生徒が積極的に自分の考えを深め、創造的に問題を解決する力を伸ばすための重要な要素となります。

しかし、AIを学びに取り入れることは、従来の学習スタイルを単に置き換えることではなく、生徒自身の主体的な思考を促すための方法として活用することが重要です。

AIが出す答えをそのまま受け入れるのではなく、その答えがなぜ導かれたのかを考え、さらにどう活用するべきかを工夫することが求められます。

このような思考を促進するためにも、教育現場ではデジタルリテラシー教育を強化し、子どもたちがAIを適切に使いこなせるスキルを身につけることが必要です。

おわりに

中学生の生成AI利用率13.3%という現状は、まだ進展の初期段階に過ぎないかもしれません。

しかし、技術の進化に伴い、今後その利用率は増加していくと予想されます。

AIが学びの一部として当たり前に存在する時代が到来する中で、最も重要なのは、AIをただの便利なツールとして扱うのではなく、思考力や創造力を育むための手段として活用することです。

学校や家庭での指導方法が、子どもたちのAI活用の質を大きく左右するでしょう。

AIを利用することによるメリットとリスクを理解し、どのように学びに活かしていくべきかを考え、指導することが求められます。

これからの教育の未来において、AIは「学習の支援者」として重要な役割を果たすことになるでしょう。

そして、AIとの共生を前向きに捉え、子どもたちが自ら学び、考える力を伸ばしていけるような環境を整えていくことが大切です。